Don't sleep, There are snakes

전도를 위해 1977년 아마존 정글의 피다한 마을로 들어가는 미국 선교사 다니엘 에버렛은 확신에 차 있다. 자신의 삶에 뭔가 심각하게 모자란다는 결핍감과 죄책감만 느끼게 하면 신의 구원이 필요하다는 믿음은 깃들게 마련. 그는 미개인들을 신의 품으로 인도하기에 충분한 자격도 갖췄다. 약물과 마약에 빠진 거친 성장기 끝에 17세에 기독교인으로 거듭난 극적인 신앙간증도 갖췄고, 신학교에서 해외선교 학위를 받은 후 멕시코 치아파스 주의 정글에서 오직 성냥과 물, 로프, 칼, 손전등만으로 살아내는 혹독한 훈련도 마쳤다. 브라질에서 1년간 포르투갈어도 배웠고 선교사 집안 출신의 헌신적인 아내는 든든한 지원군이었다. 피다한 마을은 무수한 선교사들이 200여년간 개종시키기 위해 엄청난 선교 노력을 쏟았음에도 단 한 명도 성공하지 못했던 미개척지라는 점은 의욕을 부추긴다. 이제 원주민과의 갈등과 고비를 넘기고 미션수행에 성공하는 드라마만 남아있다. 하지만 ‘잠들면 안 돼’는 “자신과 함께 천국에 가게 될 사람들을 만나러 갔던” 선교사 다니엘의 극적인 선교 실패담으로 끝난다. 오히려 이 책은 원주민과 살고 대화하면서 자신 내부의 흔들림을 겪고 무신론자로 전향하는 선교사 다니엘의 30년간의 보고서다.

잠들면 안 돼, 거기 뱀이 있어/다니엘 에버렛 지음/윤영삼 옮김/꾸리에

|

|

다니엘 에버렛 지음/윤영삼 옮김/꾸리에 |

말라리아에 걸려 죽어가는 아내와 어린 세 자녀를 모터보트에 태우고 아마존강의 이 마을 저 마을 의사를 찾아 헤매던 다니엘은 문명인에게 아마존이 내린 가혹한 시련부터 배운다. 곳곳에서 항해를 지연시키는 사람들의 느긋함에 치를 떨며 “저 사람들을 모두 죽여버릴 방법은 없을까” 고민에 빠진다. 무엇보다 낯선 이방인에게 친절했던 피다한 사람들이 그의 가족의 불행에 어떤 동정도 보이지 않는 모습에 상처를 받는다. 하지만 그는 시간이 지나면서 그것이 “천국이나 지옥의 개념이 없이도 삶과 죽음을 의연하게 대면하며, 깊은 심연을 향해 나아가면서도 더없는 만족감으로 웃을 수 있는 삶의 방식”임을 배운다. 피다한 사람들은 엄마가, 아이가, 남편이 죽어도 낚시를 하고 먹을거리를 찾아다녀야 한다. 사랑하는 사람이 죽었다고 해서 삶은 관대함을 베풀지 않고 일상적 활동도 보류되지 않는 것이다.

|

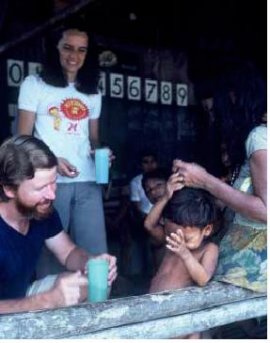

| ◇수많은 아마존 원주민들처럼 깃털장식도, 몸에 칠을 하지도 않고 정교한 의례도 없는 피다한 원주민들을 만나면서 언어학자 겸 선교사인 다니엘은 “더 흥미로운 원주민들을 연구하면 좋았을 텐데”라는 자기 연민에 빠지기도 한다. |

또한 ‘왼쪽과 오른쪽’ 같은 상대적 방향을 일컫는 말이 없어 “강 상류 쪽으로 가”라고 말하고, 색깔을 가리키는 보편적인 단어가 없어 ‘피가 더러운 것(검정)’, ‘덜 익은 것(파랑)’ 등으로 표현하며, 숫자를 세는 단어도 전혀 없다. ‘미안합니다’ ‘감사합니다’류의 친교적 언어도 없다. 그들은 감사의 표현을 말이 아니라 나중에 행동으로 표현한다. 색깔이나 숫자에 관한 단어가 없더라도 색을 모르거나 셈을 하지 못하는 것이 아니라, 자신들이 사는 가치관과 양식에 맞게 충분히 표현하고 있었던 것이다. 지은이는 브라질 사람들에게 수도 없이 이런 말을 들었다. “미국인들은 왜 시도 때도 없이 ‘생큐’를 남발해요?”

어휘는 삶을 규정한다. MIT 두뇌인지과학부 연구원들이 피다한 마을을 방문해 원주민을 검사한 결과에 따르면 그들은 “지금껏 조사한 사람들 중 피다한 사람들이 가장 행복한 사람들로 나타났다”고 밝혔다. 판단의 바탕이 된 지표 중 하나는 평균적인 웃는 시간. 이 연구원들은 “앞으로도 피다한 사람들을 이길 만한 행복집단은 나타나지 않을 것 같다”고 했다.

우리와 같은 사회, 경제적 압박이 없으니 우울과 불안, 스트레스가 없지 않으냐고 묻는 것은 우문이다. 이들에겐 카드 결제일보다 무서운 말라리아, 바이러스, 세균감염 등 자칫 생명을 잃을 수 있는 질병에 노출돼 있고 가족을 위해 매일 먹을거리를 구해 와야 한다. 이방인들의 침입과 폭력도 위협적이다. 정글의 뱀과 온갖 해충들과의 동거는 ‘숙면’을 불가능하게 한다. 피다한 사람들은 밤이든 낮이든 토막잠을 잔다. 보통 15분에서 2시간 정도이며 그 이상 자는 일은 거의 없다. “잠들면 안 돼, 거기 뱀이 있어”는 피다한 사람들로 치면 ‘굿이브닝’. 안전을 경고하는 밤인사다.

현재 일리노이 주립대학 언어·문학·문화학과 학장인 다니엘은 피다한 족의 언어가 기존의 어떠한 언어학 이론으로도 설명할 수 없는 말임을 깨닫는다. 성경을 문맹사회의 언어로 번역하는 국제적인 복음주의 단체 SIL(Summer Institute of Linguistics, 여름언어학교) 소속으로 피다한 언어를 연구해야 했던 그는 이후 ‘보편문법-언어본능’ 가설에 입각한 노엄 촘스키의 형식주의 언어학에 대한 지속적인 반론을 전개하여 논쟁의 중심에 서게 된다. 또 ‘걱정’과 ‘미래’의 존재 자체를 모르는, 지구상에서 가장 행복한 삶을 누리는 사람들에게 복음을 설파하고 삶을 바꾸도록 강제하기를 포기한다. “신, 세상, 창조와 같은 개념이 반드시 존재해야 한다는 ‘관념의 독재’에서 벗어나야 한다”고 말하는 다니엘은 신들로 넘쳐나는 현대문명에 피다한의 행복의 주문을 전한다. “피다한 사람들에게 삶의 진리란 물고기를 잡는 것, 노를 젓는 것, 아이들과 웃으며 노는 것, 형제를 사랑하는 것, 말라리아로 죽는 것”이라고.

세계일보 기사중에서 (펌)

Si Mi Caballero - Francoise Hardy

La Question / - / 1971