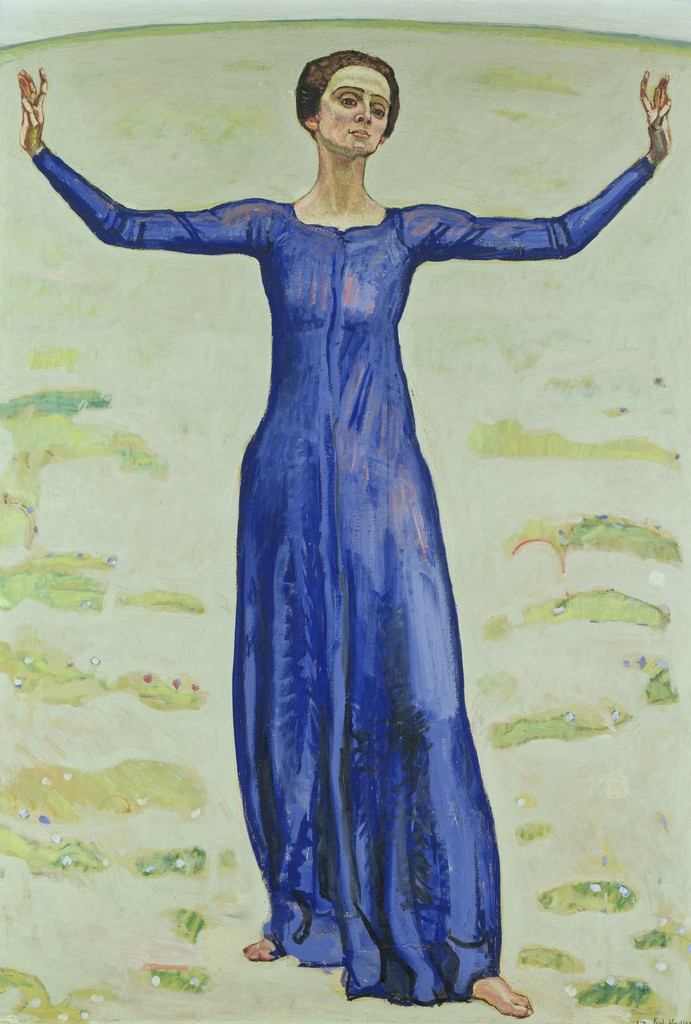

Song from Afar (1906) /Ferdinand Hodler

희망은 카프카의 K처럼

장석주

희망은 절망이 깊어 더 이상

절망할 필요가 없을 때 온다.

연체료가 붙어서 날아드는

체납이자 독촉장처럼 절망은

물빠진 뻘밭 위에 드러누워

아무것도 보고 싶지 않아 감은 눈 앞에

환히 떠오르는 현실의 확실성으로

온다.

절망은 어둑한 방에서

무릎 사이에 머리를 묻고

서랍을 열어 서랍 속의

잡동사니를 뒤집어 털어내듯이

한없이 비운 머릿속으로

다시 잘 알 수 없는 아버지와 두 사람의 냉냉한 침묵과

옛날의 病에 대한 희미한 기억처럼

희미하고 불투명하게 와서

빈 머릿속에 불을 켠다.

실업의 아버지가 지키는 썰렁한 소매가게

빈약한 물건들을

건방지게 무심한 눈길로

내려다보는 백열전구처럼.

핏줄을 열어, 피를 쏟고

빈 핏줄에 도는 박하향처럼 환한

현기증으로,

환멸로,

굶은 저녁 밥냄새로,

뭉크 畵集의 움직임없는 여자처럼

카프카의 K처럼

와서, 살고 싶지 않은 마음의 주인을

달래서, 살고 싶게 만드는

절망은

Emotion (1900) /Ferdinand Hodler

*타자가 인증하는 '나'의 주체란 무엇인가?

들뢰즈에 의하면, 그것은 "하나의 아비투스, 하나의 습관, 내재성의 장 속에서의 하나의 습관, 나라고 이야기하는 습관"이다.

'나'는 타자의 욕망함이다. 타자가 없다면 '나'도 없다.

왜냐하면 '나'는 곧 타자의 타자니까.

이것을 뒤집으면 '나'는 '나' 아닌 것의 총체다.

'나'는 '나' 아닌 것들과의 차이를 통해서 나타나는 본질이다.

그렇다면 '나'는 일자가 아니다. '나'는 수많은 타자다.

'나'는 수많은 타자를 통해서 드러나는 수많은 '나'다.

'나'는 수많은 타자들과 닮아있다.

플라톤의 "오로지 유사한 것만이 서로 다르다."는 명제를 빌리자면,

'나'는 타자들과의 '차이'에 의해 '나'라는 주체성을 촉발하는 것이다.

p147

들뢰즈, 카프카, 김훈 (천개의 고원 그리고 한국문학의 지평)/ 장석주/ 작가정신

Song in the Distance (1914)/Ferdinand Hodler

*산다는 것은 타자와 연루되는 사건이다. 그것은 '나'의 타자화가 전제되지 않고는 불가능한 일이다...

"타자는 시선을 통해 '나'를 바라보면서 '나'를 객체화하고 '나'를 향유한다. 모든 삶은 세계를 채우고 있는 것들에 대한 '나'의 향유다"

-<타인의 얼굴/레비나스의 철학>.......

'나'의 바깥에서 '나'를 향해 달려오는 시선들은 '나는 곧 타자다'라고 말한다. 나의 타자화는 곧 타자의 주체화를 뜻한다.

"타자는 나를 존재케 하며, 바로 이러한 사실로 인해 나를 소유한다."(사르트르)

나와 너의 관계맺음은 나의 현존을 세계 내에 안착시키는 중요한 실존적 사건이다.

'나'는 '너'고, '너'는 '나'다.

'나'는 '너'의 의미가 되고, '너'는 '나'에게 의미가 되는 것이다.

의미가 된다는 것은 무엇인가?

그것은 서로의 존재를 향유한다는 것이다.

사르트르는 <실존주의는 휴머니즘이다>에서

"무엇이건 나에 관한 진실을 얻으려면 나는 반드시 타자를 거쳐야만 한다. 타자는 나의 존재에 필수불가결하다.

그뿐만이 아니라 내가 나에 대해 가지는 인식에서도 이와 마찬가지다."라고 쓴다..........

타자란 누구, 혹은 무엇인가?

타자란 외부적 존재로 전환된 '나'다.

p143-147

들뢰즈, 카프카, 김훈 (천개의 고원 그리고 한국문학의 지평)/ 장석주/ 작가정신

Elegy / Jethro Tull

****************************************************************************************

*장 석주씨의 글을 읽다가 머리속에 떠오르는 사람.

보르헤스..걸어다니는 도서관처럼 수많은 책들이 술술 글 속에 내뱉어지는 것에 감탄이 절로 나왔었다.

<들뢰즈, 카프카, 김훈 (천개의 고원 그리고 한국문학의 지평)>은 제목에서 예상 했던 것보다는

거의 여러 책들을 가져와 짜집기를 한 것에 불과하다는 생각에 마음 한구석에선 조금 실망도 배어나오지만,

2만여권의 책을 읽었다는 다독가답게 철학, 문학 등 많은 책들에서 엑기스를 걸러와 하나의 그릇에 담아낸 것만으로도

대단하다는 생각이 든다.

책 한권이라는 느낌보다는 논문 한 편, 평론 한 편을 읽은 것 같다.

책은 또 다른 이정표가 되기도 한다...